APONTAMENTOS SOBRE ESTRATÉGIA SOCIALISTA.

Artigo de opinião por Davi Perez

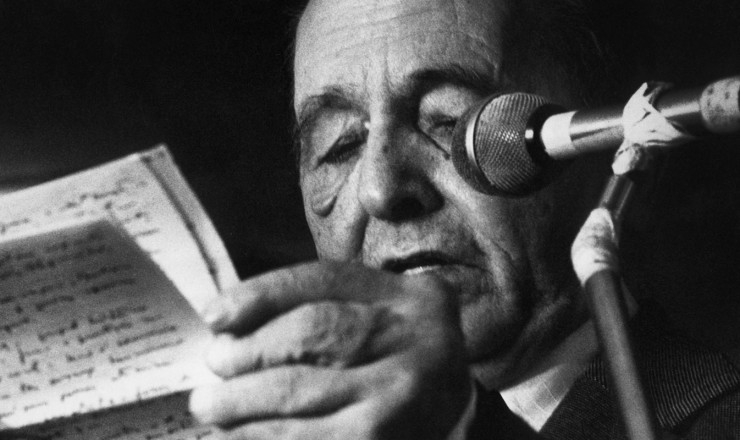

Se não delimitarmos nitidamente nossa estratégia socialista, se não firmarmos o que entendemos por revolução burguesa e por revolução proletária, agiremos como um barco que não sabe a qual porto se dirige. O impacto da não-delimitação da estratégia é direto nas táticas políticas imediatas. Não se trata de preciocismo teórico, mas de um pressuposto para estabelecer as mediações políticas entre tática e estratégia, ou seja, entre as ações imediatas e o horizonte final da revolução. Nas palavras de Luiz Carlos Prestes (1981) parafraseando Lênin: “É necessário dizer as coisas como elas são: o Programa do Partido deve conter o que é absolutamente indiscutível, o que foi efetivamente comprovado e só então será um programa marxista”.

Primeiramente, é necessário estabelecer o que entendemos por revolução. E nada mais adequado para fazê-lo do que retornar à Marx (1859):

“Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes […]. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações se convertem em obstáculos a elas. E se abre, assim, uma época de revolução social. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura erigida sobre ela.“

Em termos marxistas, é isso que entendemos por revolução. O salto qualitativo que, em decorrência do acirramento da contradição entre o desenvolvimento de forças produtivas e as relações sociais de produção, muda a base, a estrutura econômica de uma dada sociedade, o seu modo de produção economicamente dominante. Quando o modo de produção economicamente dominante é substituído por outro, também se transforma, mais ou menos rapidamente, a superestrutura: as formas ideológicas jurídicas, políticas, culturais, artísticas, religiosas, filosóficas etc.

Notemos que aqui não são os fenômenos políticos os determinantes principais para constatar se houve ou não uma revolução, mas as transformações econômicas: a substituição de um modo de produção dominante por outro.

No caso da revolução burguesa, ela pode ocorrer tanto por vias clássicas quanto por vias não-clássicas, mas a diferença entre essas vias não muda o essencial: com a sua consolidação temos a generalização do trabalho assalariado e o modo de produção capitalista se torna economicamente dominante.

Podemos, por exemplo, falar da substituição do modo de produção feudal pelo modo de produção capitalista na Europa (processo que começa a se consolidar em meados do século XVIII), e da substituição do modo de produção escravista pelo modo de produção capitalista no Brasil (processo que se consolida a partir de 1888). Mesmo na Europa, Marx, Engels, Lênin, Lukács, Gramsci e outros também constataram vias não clássicas de revolução burguesa, como a via prussiana na Alemanha, ou o que Gramsci chamou de “revolução passiva” na Itália. As particularidades destas vias não impediram o capitalismo de se consolidar plenamente em todos esses países.

A especificidade de nossa via colonial (não clássica) de revolução burguesa e seus elementos estruturais e superestruturais, como a manutenção do latifúndio, da dependência econômica, do racismo, da autocracia burguesa etc. não impediram o modo de produção capitalista de se tornar economicamente dominante, pelo contrário, o processo de modernização conservadora capitalista se aproveita desses elementos para reforçar suas formas de dominação e exploração, e é justamente esse o papel que os países periféricos e dependentes cumprem na estrutura hierárquica global do imperialismo. Lênin, em sua obra sobre o Imperialismo, apresenta a Argentina como um país dependente que se difere dos países coloniais e semicoloniais. Vale a pena citarmos aqui o trecho completo de Lênin:

“Ao falar da política colonial da época do imperialismo capitalista, é necessário notar que o capital financeiro e a correspondente política internacional, que se traduz na luta das grandes potências pela partilha econômica e política do mundo, originam abundantes formas transitórias de dependência estatal. Para esta época são típicos não só os dois grupos fundamentais de países – os que possuem colônias e as colônias -, mas também as formas variadas de países dependentes que, dum ponto de vista formal, político, gozam de independência, mas que na realidade se encontram envolvidos nas malhas da dependência financeira e diplomática. Uma destas formas, a semicolônia, indicamo-la já anteriormente. Modelo de outra forma é, por exemplo, a Argentina.“

E continua:

“Segundo Schilder, os capitais investidos pela Inglaterra na Argentina, de acordo com os dados fornecidos em 1909 pelo cônsul austro-húngaro em Buenos Aires, ascendiam a 8750 milhões de francos. Não é difícil imaginar as fortes relações que isto assegura ao capital financeiro da Inglaterra com a burguesia da Argentina, com os círculos dirigentes de toda a sua vida econômica e política.“

Notemos que já em 1917 Lênin diferencia os países dependentes das colônias e semicolônias, e fala da plena associação da burguesia argentina com o imperialismo inglês. A dependência não se dá por falta de capitalismo, mas pelo caráter da modernização e do desenvolvimento capitalista que nos cabe na estrutura global do imperialismo que sempre será hierárquica e desigual. Portanto, enfrentar a dependência significa enfrentar ao mesmo tempo a ordem capitalista e o imperialismo.

A clareza desse pressuposto é fundamental para nossos desdobramentos estratégicos, pois temos o dever histórico de superar os erros cometidos pelos comunistas brasileiros ao longo do século XX.

Nas palavras de Prestes (1981):

“Olvidando que nosso país conquistara a independência política no princípio do século XIX e que no fim do século surgira a burguesia industrial, já na época do imperialismo e, por isso, já nascida como uma burguesia dependente e associada do imperialismo, negávamos já em pleno século XX que a formação econômico-social dominante no Brasil fosse a capitalista, embora desde o início marcada como dependente, mas de qualquer forma capitalista. Víamos o Brasil como um país semicolonial e chegamos a afirmar que dependia da eliminação da dominação imperialista e da liquidação do latifúndio o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Esta falsa apreciação da realidade nos levou, ainda em 1945, a definir o caráter da revolução brasileira como democrático-burguesa, transpondo ao nosso Partido aquilo que Lênin, com acerto, afirmava para as condições da Rússia czarista em 1905. Negando o caráter capitalista da economia brasileira, aplicávamos mecanicamente e esquematicamente em nosso País as Teses para os países coloniais e semicoloniais aprovadas pelo VI Congresso da Internacional Comunista […]. Desconhecendo que em qualquer circunstância, numa sociedade capitalista, a contradição fundamental é a existente entre o proletariado e a burguesia […]. Insistimos, portanto, em negar o caráter capitalista da formação econômico-social dominante em nosso País, para nós ainda considerado como semicolonial e semifeudal. Apresentávamos, por isso, como contradição fundamental na sociedade brasileira, a existente entre a Nação e o imperialismo. Erro de caráter oportunista, repetido até os documentos do VI Congresso de 1967.“

Prestes ainda chama atenção e considera como um passo importante na superação desses erros, a “vitória que tiveram as delegações dos Partidos Comunistas e Operários da América Latina, inclusive com a participação do nosso, com a aprovação da Resolução dos Partidos Comunistas e Operários — na Conferência Internacional de 1969 — em que já então separamos a análise da situação concreta na maioria de nossos países daquela existente nos países coloniais e semicoloniais da Ásia e África”.

Reconhece-se naquela Resolução:

“Na América Latina a maioria dos países conquistou a independência estatal nos princípios do século passado; tiveram em conjunto um relativo desenvolvimento capitalista; formou-se, cresce e se forja na luta um numeroso proletariado, tanto na cidade como no campo.“

E Prestes também cita neste sentido a Resolução da Conferência dos Partidos Comunistas da América Latina e do Caribe, realizada em 1975 em Havana, que já reconhecia que: “O Socialismo é o único sistema capaz de garantir o desenvolvimento verdadeiro da América Latina com o ritmo acelerado que exigem nossos povos…“.

O caminho não é a estratégia nacional-libertadora ou democrático-burguesa e nem o “socialismo já” em abstrato, mas uma estratégia socialista adequada às particularidades brasileiras. Uma estratégia socialista que engloba dentro de si a questão nacional, democrática e social. Ou seja, as tarefas nacionais e democráticas não realizadas pela burguesia ganham, no nosso caso, um conteúdo proletário e popular e se processam no interior do acúmulo de forças para a estratégia socialista.

Este acúmulo de forças só poderá ocorrer com a constituição de um bloco das forças proletárias e populares – hegemonizado pelo proletariado, mas composto também por setores como a pequena-burguesia urbana e o campesinato. Um bloco anti-monopolista, anti-imperialista e anti-latifundiário. O bloco é permanente, não se confunde com uma coligação eleitoral e não existe uma receita para a expressão política deste bloco: pode vir a ser uma frente, um movimento, um partido, mais de um partido etc. é o próprio processo de constituição histórica do bloco que irá delinear sua expressão política.

O bloco é tanto material (classes sociais, forças efetivas etc.) quanto ideológico (cultural etc.), ou seja, ele busca construir outras instituições e outra ideologia, outra concepção de mundo, outro projeto histórico. Por isso que não podemos nos contentar com ficar a reboque de setores supostamente democráticos da classe dominante que na atual conjuntura fazem algum contraponto à extrema-direita. Não se trata de negar a unidade democrática conjuntural para derrotar o fascismo, mas de compreender que, ao mesmo tempo, precisamos seguir permanentemente construindo nossos próprios instrumentos e nosso próprio projeto.

Firmar com nitidez a estratégia socialista é um pressuposto para avançarmos na reorganização do movimento comunista rumo à construção do Socialismo em nosso País.

Davi Perez – Membro do Comitê Central da Liga Comunista Brasileira – LCB

REFERÊNCIAS:

Prefácio à contribuição à crítica da economia política – Karl Marx (1859)

Imperialismo, fase superior do capitalismo – Vladimir Lênin (1917)

Aprender com os erros do passado para construir um partido novo, efetivamente revolucionário – Luiz Carlos Prestes (1981)

Publicado em 17/09/2025